极地中心基于南极中山站多尺度极光观测数据在极光与电离层相互作用过程研究方面取得新进展

发布日期:2025-11-26 08:47:17

极光美丽而神秘,是一种能够表征空间天气直接影响地球电离层和高层大气的重要现象。过去,大量基于极光全天空观测数据的研究表明,极光形态变化及发展规律能够高效揭示出近地空间环境的演化。但极光作为一种地球电离层与磁层间能量交换通道,沿磁力线沉降的高能粒子除与地球高层大气中的原子、分子碰撞产生极光外,其对电离层的扰动和能量耗散过程,过去只能通过探空火箭、大型电离层探测雷达和GNSS信号扰动程度来进行探测和反演。

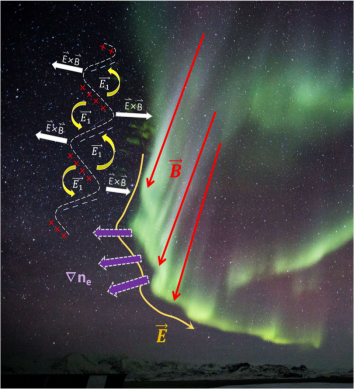

图1.基于2019年2月8日李斌在黄河站越冬期间拍摄的照片绘制的“极光涟漪”激发过程示意图,图中极光边缘绿色波纹状现象为“极光涟漪”。

极地中心极地大气与空间物理团队通过分析南极中山站小视野、高采样极光观测数据发现,快速运动的极光弧周围有时会出现涟漪状绿色发光。这种发光与传统意义上由沿磁力线沉降的粒子激发造成的极光有很大不同,它的发光结构并没有明显的在沿磁力线方向展开,反而呈现出在垂直极光弧的水平方向上展开,同时,在630nm谱段的成像结果中看不到这一现象的发生,这都与沉降粒子激发产生极光的传统认知出现了很大的矛盾。

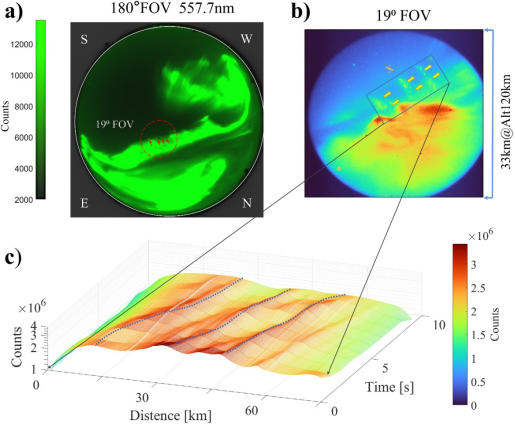

图2. a, b全天空557.7nm和19度小视野“极光涟漪”同步观测,c“极光涟漪”随时间同步漂移过程。

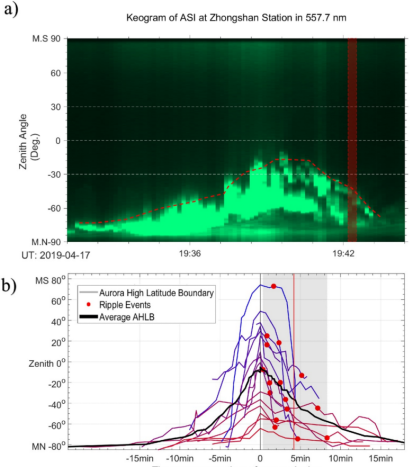

通过进一步统计分析与小视野极光观测数据同步得到的极光全天空数据,发现这种涟漪状的发光现象只出现在极光弧由高纬度方向回撤的过程中,而且只向极光弧运动的反方向延伸。这一特征与特定条件下等离子体中出现的梯度漂移不稳定性Gradient Drift Instability (GDI)所呈现的密度分布特征十分相似。

图3.“极光涟漪”出现在极光弧由高纬度回撤的过程中。

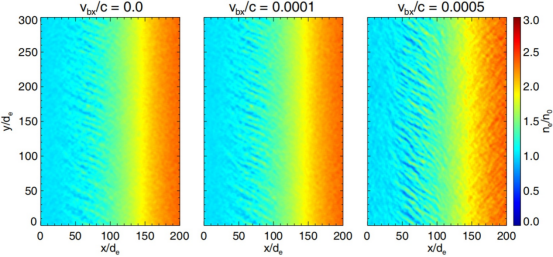

为了验证这一猜想,极地中心与中国科学技术大学地球和空间科学学院相关团队合作,通过引入极光相关参数的粒子模拟,发现极光周围具备出现这种不稳定性出现的条件,同时粒子模拟结果还表明极光弧的快速移动更有利于梯度漂移不稳定性的增强,这与实际观测结果十分符合,进一步支撑了提出的猜想。

图4.模拟结果表明极光快速移动有利于“极光涟漪”出现。

因此在国际上首次提出这种出现在极光弧边缘的波动状绿色发光结构是由极光在电离层高度激发的等离子体梯度漂移不稳定性导致的,并为这一现象提出了一个更加形象的名称“极光涟漪Aurora Ripples”。在过去为数不多的对这一现象的研究中,研究者使用“破碎的类极光发光Fragmented Aurora‐Like Emissions”来表示这一现象,尽管对一种自然现象的重新命名受到多名审稿人的严格审视,但最终由于团队对这一现象的激发机制提出了较为可信的证据和论述,在尊重原命名的基础上,在文章的研究及讨论部分,“极光涟漪Aurora ripples”作为这一现象的新名称得到了审稿人和编辑的认可。

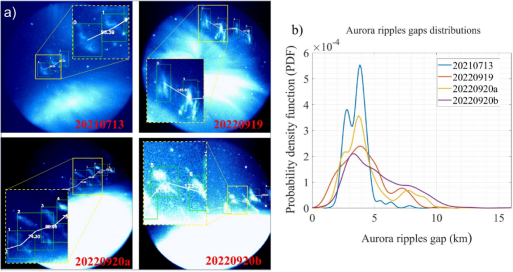

图5.深度学习网络模型识别“极光涟漪”及“波长”分布统计。

作为一种波动状的结构,其波长分布也是表征其物理本质的重要特征,为了在极光图像中准确统计“极光涟漪”的“波长”,团队与西安邮电大学团队合作,利用基于深度学习的目标检测模型YOLOv7,成功在数千张极光图像中准确识别出“极光涟漪”,并对极光涟漪的波长进行统计。统计结果表明,“极光涟漪”的波长主要分布于4-5km@120km,这一结果为后续理论建模提供了重要边界条件。“极光涟漪”激发机制的确定意味着“极光涟漪”可以作为一种光学可见的标志物用来表征电离层处于特定激发状态,为电离层遥感及磁层电离层耦合过程研究提供了新手段。

这一研究结果2025年11月3日发表于《Journal of Geophysical Research: Space Physics》,题目为“Fragmented Aurora‐Like Emissions‐a Visualization of Aurora Aroused Ionospheric Instability Ripples”。

论文第一作者及通讯作者为极地中心副研究员李斌。此外来自澳门科技大学、中国科学技术大学及西安邮电大学多名研究人员参与了此项研究工作。该项目得到国家自然科学基金(42074199, 42130210, 42230202, 41874173, 42204169, 42374208, 42120104003)、上海市“科技创新行动计划”(21DZ1206100)、中国科学院战略先导项目(XDA15350202)、国家重点研发计划项目(2023YFC2808900 and 2022YFC2807202)支持。

论文链接:

Li, B., Zong, Q. G., Hu, Z. J., Sun, J. C., Ke, Y. G., Wang, Q., et al. (2025). Fragmented Aurora‐like emissions‐a visualization of Aurora aroused ionospheric instability ripples. Journal of Geophysical Research: Space Physics,130, e2025JA034225.

https://doi.org/10.1029/2025JA034225

来源:中国极地研究中心(中国极地研究所)

沪公网安备3101150201798号

沪公网安备3101150201798号