极地中心极地气-冰-海相互作用研究团队基于浮标阵列在北冰洋穿极流区海冰运动时空变化及对极端天气事件的响应研究取得新进展

发布日期:2025-11-05 09:21:16

海冰运动主要受到风和流应力驱动,并受到内部应力调节。海冰运动过程通过影响海冰物质的重新分布,对北极气候和海洋环境产生深远影响。大量北极海冰经穿极流输运至弗拉姆海峡,最后进入北大西洋,这是北极海冰减少的重要途径。北冰洋穿极流区海冰条件的空间异质性显著,近几十年来穿极流下游边缘冰区海冰在迅速消退,且更易受北大西洋增强的气旋活动影响。然而,受限于海盆尺度同步观测数据的缺乏,气旋影响期间穿极流下游与北冰洋中央区的海冰动力响应差异尚不明晰。探究该区域海冰运动的时空变化规律及其对气旋活动的响应,对深化理解北极海冰平流输出过程中伴随的动力机理具有重要意义。

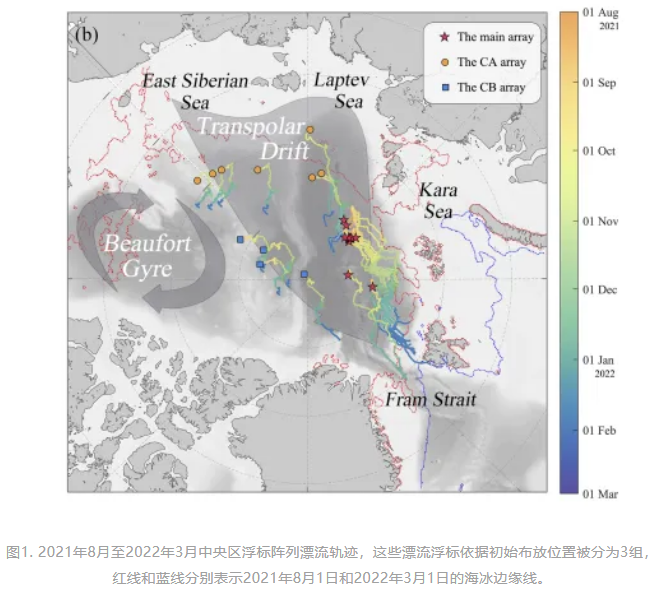

近日,中国极地研究中心(中国极地研究所)(以下简称“极地中心”)自然资源部极地科学重点实验室极地气-冰-海相互作用研究团队围绕北极穿极流区域海冰运动特征的时空变化及对极端天气事件的响应这一主题,在《Journal of Glaciology》上发表了题为“Seasonal and spatial variations in sea ice kinematics and their response to storms in the Arctic Transpolar Drift region in 2021–2022”的学术论文。该研究利用2021–2022年主要由中国第12次北冰洋考察布放的24个浮标的观测数据,系统地揭示了穿极流区域从上游到下游、从密集冰区到边缘冰区海冰运动与变形的空间差异及季节变化,阐明了海冰形变在不同时间尺度上对风暴事件的响应机制,以及冰场环境及其与风暴中心距离对响应强度的影响差异。

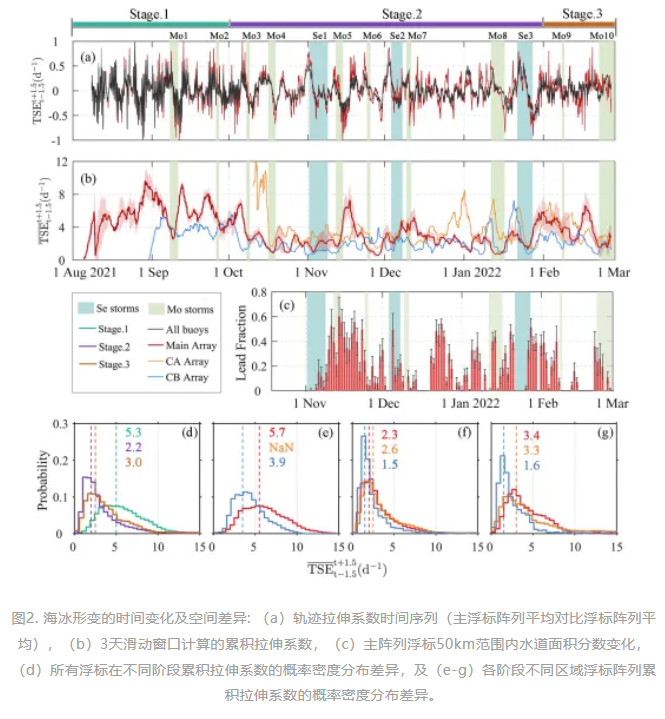

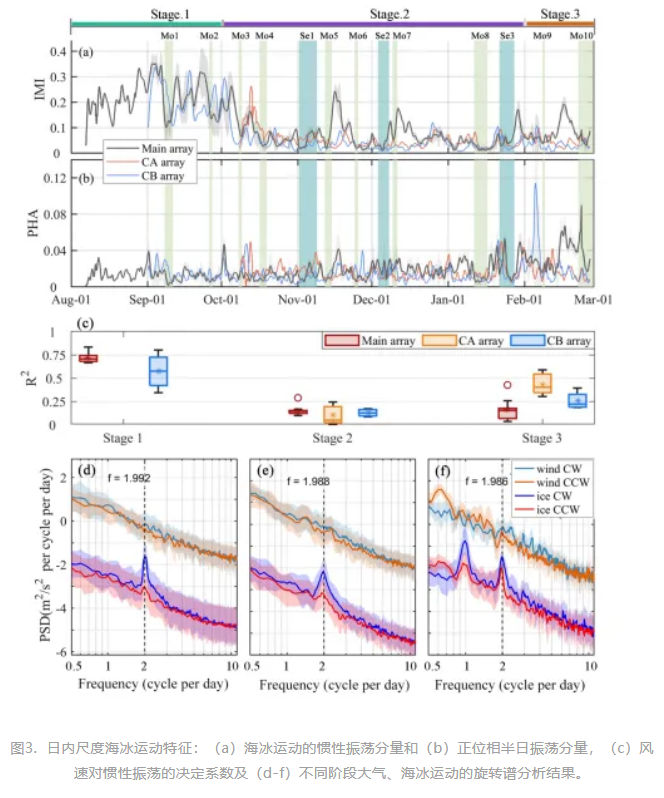

研究结果表明,浮标阵列的观测过程可划分为三个阶段:第一阶段从2021年8月至2021年10月,海冰处于融化末期,其惯性振荡显著,基于浮标轨迹拉伸系数计算的形变率高达5.7 d⁻¹;第二阶段自2021年10月开始到2022年1月结束。这一阶段海冰开始生长并逐渐固结,冰内应力增强并抑制海冰对风强迫的响应,同时基于浮标轨迹拉伸系数得到的海冰形变率大幅降低至2.3 d⁻¹,但强风暴事件仍可导致海冰形变率间歇性增强至超过6.0 d⁻¹;第三阶段为2022年2月,此时海冰运动机制的空间差异由超级气旋、边缘冰区海冰条件及浅水区域潮汐强迫共同驱动和调节。值得注意的是,极端气旋事件能够提升海冰形变率约2-3倍,其影响范围可拓展至北极中央区域。另外,斯瓦尔巴群岛以北的浅水地形会显著增强海冰运动的次日振荡,这进一步凸显了该区域影响海冰运动的动力环境的特殊性与复杂性。

该研究系统阐明了季节转换、海冰条件的空间异质性、大气与海洋强迫及极端天气事件等多重因素如何协同塑造北极穿极流区独特的海冰动力学特征及其区域差异,使其季节性变化幅度显著超越北冰洋中央区。研究成果为改进极地气候模式中气-冰-海动力学相互作用过程的参数化方案提供了观测数据支撑。

论文第一作者为极地中心与河海大学联合培养的硕士研究生刘明昊,通讯作者为极地中心雷瑞波研究员。此外,来自极地中心、美国俄勒冈州立大学、河海大学的多名研究人员参与了这项工作。该研究得到了国家自然科学基金(42325604、42206259、42476250)、工信部高技术船舶科研专项(CBG2N21-2-1)以及上海市优秀学术带头人计划(22XD1403600)等项目的支持。

论文链接:

Liu, M., Lei, R., Lin, L., Hutchings, J. K., Chen, Y., Qu, M., & Cheng, X. (2025). Seasonal and spatial variations in sea ice kinematics and their response to storms in the Arctic Transpolar Drift region in 2021–2022. Journal of Glaciology, 1–44. doi:10.1017/jog.2025.10099

来源:中国极地研究中心(中国极地研究所)

沪公网安备3101150201798号

沪公网安备3101150201798号