自然资源部极地科学重点实验室极地气-冰-海研究团队在北极海冰平流输运研究方面取得新进展

发布日期:2025-08-21 14:02:01

在北极气候变暖放大和海冰减少变薄的背景下,海冰平流输运对于冰量变化具有重要影响。现有研究对北冰洋内部海冰平流路径整体变化规律的认识仍然不足,尤其是对穿极流区和波弗特环流区海冰输运路径及归宿的变化仍缺乏深入研究。在北冰洋船舶观测数据难以获得的现实条件下,依托冰上营地或浮标开展拉格朗日观测,已成为观测与理解北极大气-海冰-海洋相互作用的有效替代方案。基于海冰平流特征,系统评估北极冰站或浮标初始布放位置对其随冰漂流拉格朗日观测的可维持性,对冰站或浮标布放区域规划至关重要。

近日,自然资源部极地科学重点实验室极地气-冰-海相互作用研究团队在冰冻圈科学领域高水平期刊《The Cryosphere》(JCR1区,IF=4.2)上发表了题为“Estimation of duration and its changes in Lagrangian observations relying on ice floes in the Arctic Ocean utilizing a sea ice motion product” 的学术论文。

研究利用遥感海冰运动产品,重建了1979-2022年北极中央海域的海冰漂移轨迹(图1),刻画了海冰平流路径的时空特征,获取了基于浮冰拉格朗日观测的推荐布放区域,评估了大气环流强迫对海冰平流过程和海冰平流归宿的调控机制。该研究不仅为北极科学观测提供了冰站或浮标优化布放方案,更深化了我们对于北极海冰运动对大气环流响应机制的认识。

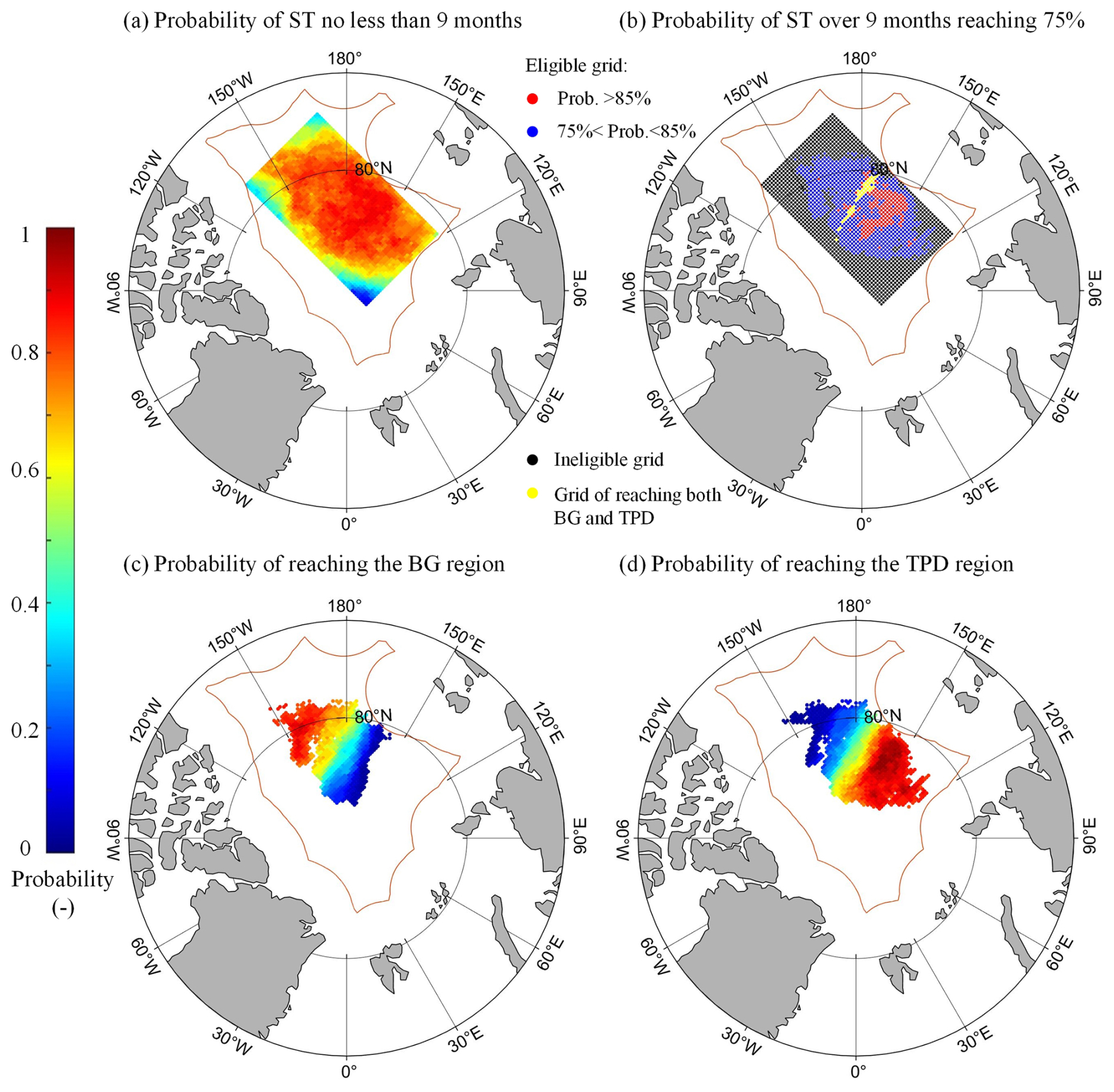

研究结果表明,在1979-2022年,以82°N和160°E为中心的东西伯利亚海和拉普捷夫海北部区域,其海冰平流至北冰洋中央区的概率为75.0-90.9%,更有可能到达穿极流区(图2)。海冰平流过程中受到的大气和海冰影响具有显著的区域性差异:穿极流区的近地表气温增暖速率高于波弗特环流区;同时穿极流区的海冰对风强迫的动态响应强于波弗特环流区,海冰变薄使得海冰的动力过程更为剧烈。大气环流模态对海冰平流输运归宿的调控机制如下:在秋季北极东西向表面气压梯度指数(CAI)和北极偶极子指数(DA)的极端正相位下,海冰维持在北冰洋中央区平流时长超9个月的区域扩展至楚科奇海和加拿大海盆;而在CAI和DA极端负相位下,上述区域则更倾向于扩展至拉普捷夫海北部。此外,秋季CAI的极端正相位对海冰平流至穿极流区的影响有限,而秋季DA的极端负相位则显著增加了海冰平流进入波弗特环流区的可能。北冰洋专属经济区的地缘政治边界对拉格朗日观测的可持续性有显著影响,使其观测时长很少超过10个月;若无此限制,波弗特环流区和穿极流区的潜在拉格朗日观测范围将向南扩展,与受专属经济区边界限制的观测可持续性相比,观测时长分别增加了20.5天和5.0天。

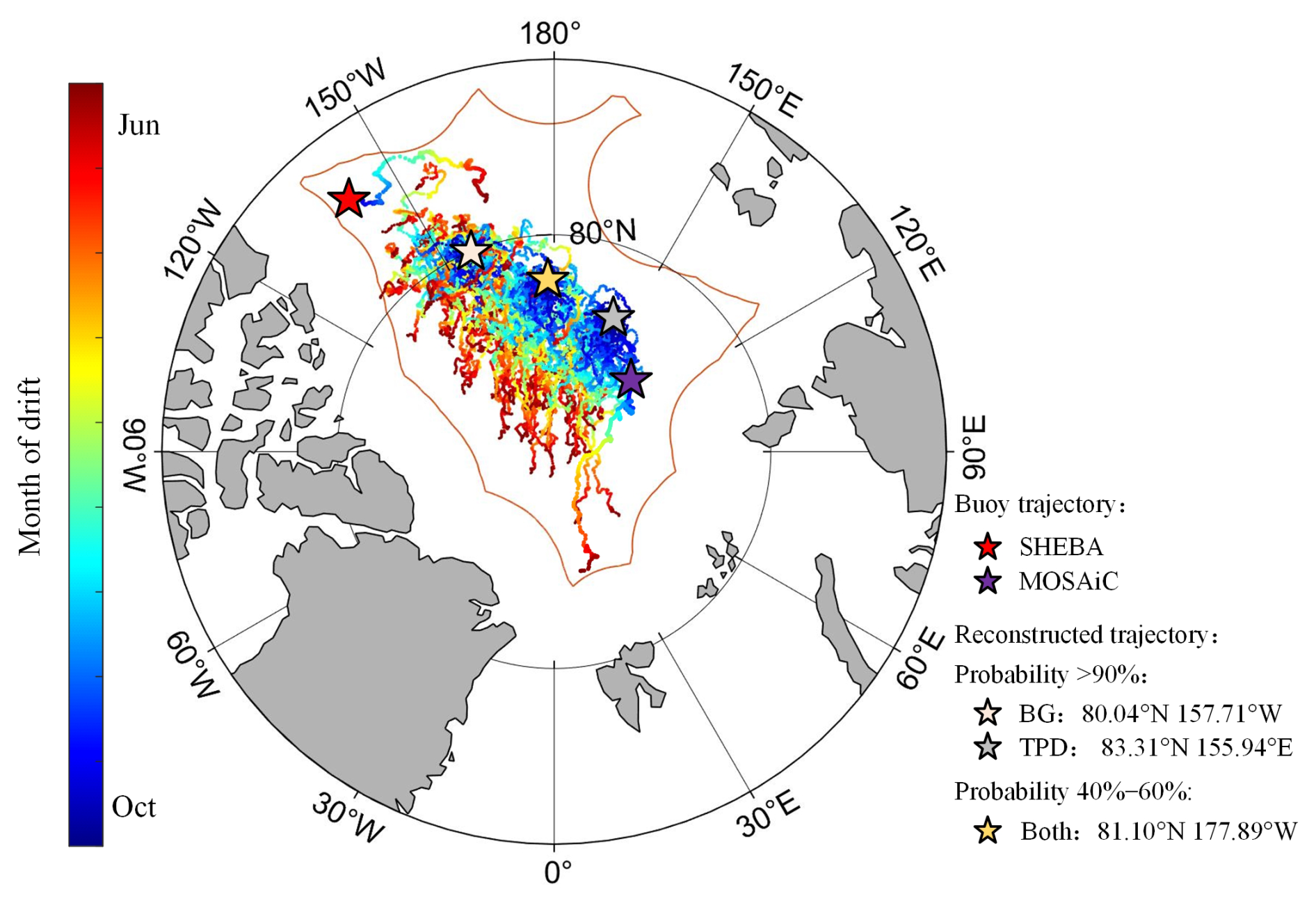

图1 1979-2022年间重建的9个月海冰轨迹,重建可分为三类:

90%以上概率进入波弗特环流区(BG)的起点、90%以上概率进入穿极流区(TPD)的起点,以及进入这两个海区概率均为40-60%的起点。图中同时展示了SHEBA和MOSAiC冰上营地的部分漂移轨迹用于比较,这些轨迹分别于1997年10月3日和2019年10月3日开始,持续至布放后9个月。

图2 1979-2022年,从某一特定格点漂移的海冰满足以下概率条件的空间分布:

(a)在北冰洋中央区的漂流维持不少于9个月;(b)停留时间超过9个月概率达到75%的区域(以黑点表示),黄色带为波弗特环流区与穿极流区间的过渡带;重建轨迹终点到达(c)波弗特环流区与(d)穿极流区的概率。

该研究成果得到了国家自然科学基金A类青年项目(42325604)等项目的支持。论文第一作者为中国极地研究中心(中国极地研究所)和武汉大学中国南极测绘研究中心联合培养的博士研究生张凡一,雷瑞波研究员和庞小平教授为该论文的通讯作者,屈猛助理研究员、陈颖博士后和李娜副研究员为论文的合作作者。

论文链接:

Zhang, F., Lei, R.*, Qu, M., Li, N., Chen, Y., and Pang, X*.: Estimation of duration and its changes in Lagrangian observations relying on ice floes in the Arctic Ocean utilizing a sea ice motion product, The Cryosphere, 19(8): 3065–3087, https://doi.org/10.5194/tc-19-3065-2025, 2025.

来源:中国极地研究中心(中国极地研究所)

沪公网安备3101150201798号

沪公网安备3101150201798号