极地中心在南极冰下湖研究方面取得新进展

发布日期:2025-07-31 09:06:21

南极冰下湖不仅影响冰盖的动力学和不稳定性,更是研究冰盖历史演化和极端环境下生命的重要载体。最新的研究表明,南极冰盖下分布的冰下湖数量有675个,而数值模拟推测冰下湖的数量则达到了数万个。这些冰下湖长度的空间尺度介于数百米到上百公里之间。90°E 冰下湖位于东南极伊丽莎白公主地冰盖内陆深处,面积约为2000平方公里,是仅次于沃斯托克冰下湖(Vostok,面积约14000 平方公里,最大水深约1100 米)的南极第二大冰下湖。不过,相较于沃斯托克冰下湖,由于缺少观测数据,针对90°E冰下湖的研究极为有限。2006 年,美国科学家 Robin Bell等利用当时仅有的一段未完全穿越90°E冰下湖的冰雷达测线数据和1958年前苏联的地面重力测量数据(Bell等, 2006;图1a),对其冰盖厚度和水深作了初步研究,并推测其为地质构造起源的稳定冰下湖。

中国第32次南极科学考察期间(2015/16年度),我国利用“雪鹰601”固定翼飞机,搭载航空冰雷达、重力仪和磁力计等,对南极最大的数据空白区——伊丽莎白公主地开展了大范围的航空调查。航空测线首次穿越90°E冰下湖,为深入研究和认识这一南极第二大冰下湖的水文地貌学特征提供了关键数据(图1a)。借助航空观测数据,中国极地研究中心(中国极地研究所)联合武汉大学、南方科技大学、上海工程技术大学、俄罗斯极地海洋地质研究考察队、北京工业大学及英国埃克塞特大学,对90°E 冰下湖的水文地貌学特征和冰底融化率进行了系统研究。

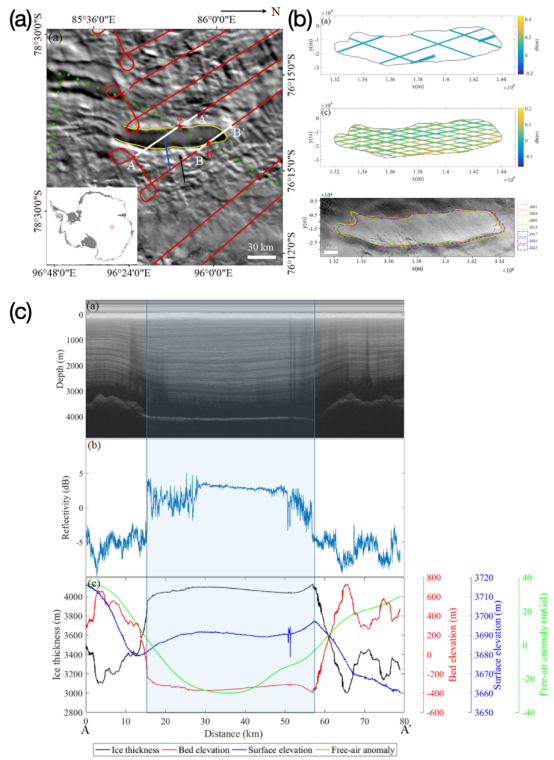

图1(a)研究区域及90°E 冰下湖(黄线为轮廓线),红线为我国 2015/16 年度完成的航空测线,绿点为 1958 年前苏联南极考察重力数据,蓝线为 Bell 等(2006)使用的冰雷达测线数据;(b)90°E 冰下湖2003-2009与2019-2023期间的冰面高程变化以及冰下湖轮廓变化(2001-2023);(c)沿AA’航空测线的冰雷达剖面、冰底反射率以及冰厚、冰下地形(湖面)高程、冰面高程和重力异常值,蓝色阴影为冰雷达识别的90°E 冰下湖区域。

极地中心研究团队取得的主要发现如下:

(1)进一步证实90°E冰下湖属于地质构造起源的稳定冰下湖的推测。过去20年内,90°E冰下湖的冰面轮廓没有明显的变化(图1b),冰面高程变化较小,仅为±40厘米,在年度正常降雪和压实沉降变率内(图1b),为其地质构造起源稳定冰下湖的推断提供了新的证据。这一成果将使90°E冰下湖与沃斯托克冰下湖、麒麟冰下湖(Qilin)等其他南极同类大型冰下湖一样,成为科学钻探及其冰盖演化和极端环境生命研究的又一理想目标。

(2)准确测定90°E冰下湖上覆冰盖厚度、湖面高程等水文地貌学参数(图1c)。研究结果显示,90°E冰下湖中心位置,上覆冰盖厚度超过4000米,最大达到约4127 米(略小于沃斯托克冰下湖的约4200 米,明显大于麒麟湖的约3600米);冰下湖面高程最低位于海平面以下约400 米;由于90°E冰下湖的存在,冰盖表面高程在40公里宽度范围内的变化仅为15米,非常平坦。

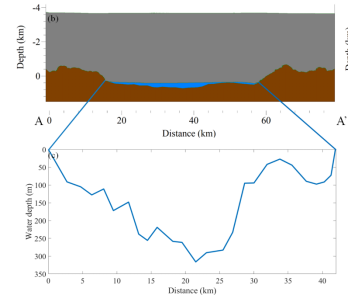

(3)大幅修正90°E冰下湖的水深结果。利用同步的航空重力和冰雷达数据,联合反演了90°E冰下湖的湖水深度。结果显示其最大水深约为320 米(图2),极大修正了Bell等(2006)提出的最大水深达到900 米的结论,为研究冰下湖和冰盖的起源及其历史演化提供了新的依据。

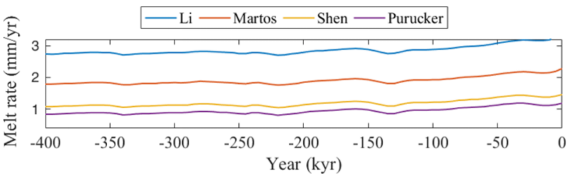

(4)基于不同地热通量模型,重建了90°E冰下湖过去40万年来的冰底融化率(图3)。研究发现,90°E冰下湖区域冰底融化处于相对稳定并缓慢升高的状态,不同地热通量(~45-72 毫瓦/平方米)下冰底融化率变化范围为~0.56-3.41 毫米/年,相对较小,反映了其处于融化冻结临界状态的特征。

图2 基于新的航空重力和冰雷达同步观测数据联合反演得到90°E冰下湖水深分布

图3 基于4个不同地热通量模型计算得到的过去40万年来90°E冰下湖冰底融化率结果

上述研究给出了迄今为止90°E冰下湖最可靠的水文地貌学特征和冰底水热状态参数,这也是这一南极第二大冰下湖最新、最全面的基础“档案”。研究成果已发表在地球与行星科学领域期刊《Earth and Planetary Physics》上。论文通讯作者为极地中心崔祥斌研究员、武汉大学和南方科技大学李斐教授,第一作者为极地中心与武汉大学联合培养博士生李丹丹。此外,来自上海工程技术大学、俄罗斯极地海洋地质研究考察队、北京工业大学及英国埃克塞特大学的多位研究人员也参与了本项研究。研究工作得到了国家自然科学基金项目(42376253)的资助。

研究论文和参考文献:

Li, D. D., Liu, J., Hao, W. F., Popov, S., Li, L., Cui, X. B.*, Li, F.*, Lang, S. N., Sun, B., and Siegert, M. (2025). Physiography and basal melt rate of subglacial Lake 90°E. Earth and Planetary Physics, 9(5), 1–16. DOI: 10.26464/epp2025069

Bell, R. E., Studinger, M., Fahnestock, M. A., and Shuman, C. A. (2006). Tectonically controlled subglacial lakes on the flanks of the Gamburtsev Subglacial Mountains, East Antarctica. Geophysical Research Letters, 33(2). https://doi.org/10.1029/2005gl025207

来源:中国极地研究中心(中国极地研究所)

沪公网安备3101150201798号

沪公网安备3101150201798号