《极地研究》2025年第37卷第2期封面论文及文章导读

发布日期:2025-07-05 14:07:01

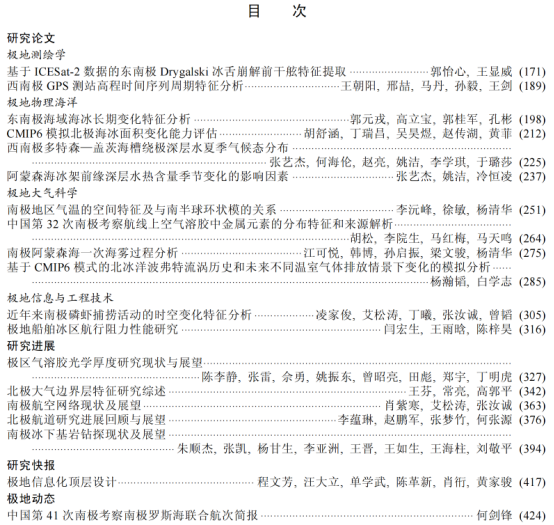

《极地研究》第37卷第2期于2025年6月出版,共刊发文章19篇,其中研究论文12篇、研究进展5篇、研究快报1篇、极地动态1篇。本期全文可在期刊网站免费下载:https://journal.chinare.org.cn/CN/volumn/volumn_1650.shtml。本期封面论文及文章摘要如下。

封面论文

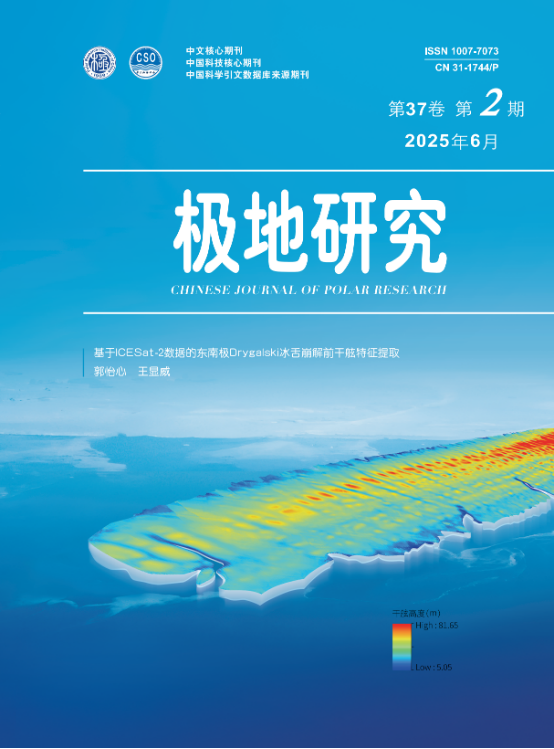

论文标题:基于ICESat-2数据的东南极Drygalski冰舌崩解前干舷特征提取

论文作者:郭怡心 王显威

作者单位:上海交通大学海洋学院

【封面解读】

封面为东南极罗斯海域的Drygalski冰舌及其干舷示意图。2022年1月,该冰舌末端发生了冰山崩解事件,为了深入研究Drygalski冰舌崩解前的异常变化,封面文章利用2018年12月—2021年12月观测的ICESat-2/ATLAS数据开发出一种新的冰舌干舷提取技术,提取Drygalski冰舌的干舷地图,发现冰舌崩解位置存在干舷异常低的特征。封面文章的干舷结果与南极洲参考高程模型(REMA DEM)较为一致,为南极冰架、冰舌干舷的遥感反演,冰架、冰舌崩解前异常变化特征分析提供参考。

文章目次:

【研究论文】

基于ICESat-2数据的东南极Drygalski冰舌崩解前干舷特征提取

郭怡心 王显威

(上海交通大学海洋学院, 上海 200030)

摘要 干舷是估算南极冰舌厚度和体积的关键变量, 其变化能间接指示冰舌的生长、稳定性及崩解过程。2022年初, 东南极罗斯海域Drygalski冰舌(Drygalski Ice Tongue, DIT)发生了崩解, 由于缺乏崩解前DIT出水高度和出水高度变化数据, 对深入研究DIT的崩解过程造成困难。本文基于ICESat-2/ATLAS数据开发出一种新的冰舌干舷提取技术(主要包括干舷初始高程计算、测量足迹位置校正、干舷年际变化校正及数据插值成图等), 提取DIT崩解前干舷及分布特征, 并利用南极洲参考高程模型对其开展精度评估。干舷提取结果表明, DIT上游具有较厚的干舷分布, 沿着冰舌流动方向逐渐变薄, 呈现显著的基底渠道特征; DIT干舷与南极洲参考高程模型较为一致(R = 0.86, ERMSE = 3.92 m), 但高估了大部分薄冰的干舷(<10 m)。本文方法可为南极其他冰舌冰架干舷的卫星遥感反演、深入了解南极冰舌崩解机制和质量平衡提供参考。

关键词 南极 冰舌干舷 卫星遥感 冰舌崩解 ICESat-2

doi: 10.13679/j.jdyj.20240037

西南极GPS测站高程时间序列周期特征分析

王朝阳 邢喆 马丹 孙毅 王剑

(国家海洋信息中心, 天津 300171)

摘要 区域全球定位系统(Global Positioning System, GPS)测站的高程时间序列周期性特征分析, 对于板块构造运动、冰后回弹及海平面变化等不同时空尺度下的地球物理学现象研究具有重要的意义。本文基于BERNESE 5.2软件双差定位处理西南极区域63个GPS测站11 a的观测数据, 获得了各站在国际地球参考框架(ITRF) 2014下的单日解坐标时间序列, 利用小波多尺度分解和奇异谱分析组合方法剔除测站高程时间序列中的噪声, 应用快速傅里叶变换方法分析测站时间序列频谱和测站高程方向的显著周期, 同时采用谐波分析方法提取高程时间序列的年周期振幅和相位及其分布特征。结果显示, GPS测站的高程时间序列不仅存在1 a、0.5 a、0.3 a、2个月和1个月等周期项, 还存在2 a、4.2 a和6.3 a等长周期信号, 显著周期项以1 a、2 a和0.5 a为主; 测站年周期的振幅在0.9~8.2 mm之间, 并且从沿海向内陆地区呈现逐渐增大的趋势; 年周期峰值出现在1—6月, 其分布与纬度位置不存在明显的相关性。上述结果也表明, 西南极GPS测站高程时间序列存在着多时间尺度的周期特征, 将为深入解释相关地球物理现象提供数据基础。

关键词 全球定位系统(GPS) 高程时间序列 周期项提取 年周期 西南极

doi: 10.13679/j.jdyj.20230047

【研究论文】

东南极海域海冰长期变化特征分析

郭元戎1 高立宝1,2 郭桂军1,2 孔彬1,2

(1自然资源部第一海洋研究所, 山东 青岛 266061;

2青岛海洋科技中心区域海洋动力学与数值模拟功能实验室, 山东 青岛 266061)

摘要 南极海冰在全球气候系统中扮演着至关重要的角色, 南极海冰变化对地球物质能量平衡和生态系统有重要影响。西南极海域海冰变化机制已获得较为深入的研究, 但东南极海域海冰的长期变化仍然缺乏系统性研究。本研究基于1979—2024年欧洲中期天气预报中心第五代再分析数据(ERA5), 聚焦东南极海域(30°E—120°E, 50°S—70°S), 从时间和空间两个维度揭示东南极海域海冰的长期变化特征。研究表明, 过去几十年东南极海域的海冰具有显著的南北不对称性变化趋势, 以3500 m等深线为界, 南部海域的海冰密集度和海冰覆盖面积显著增长(0.772%·(10 a)–1, 2700 km2·(10 a)–1), 而北部海域的海冰密集度和海冰覆盖面积显著下降(–0.756%·(10 a)–1, –21300 km2·(10 a)–1); 春季和冬季的海冰变化是该海域海冰南北不对称响应的主要贡献季节; 春季和冬季海冰变化的第二模态是该海域出现南北不对称性变化的主要贡献模态。近年来(尤其2014年后)东南极北部海冰密集度下降愈加显著(–7.066%·(10 a)–1), 南部与北部海域的海冰密集度变化趋势分化加剧, 为东南极海冰变化的研究提供了更全面的认识。

关键词 海冰密集度 空间分布 季节差异 长期变化 东南极

doi: 10.13679/j.jdyj.20250017

【研究论文】

CMIP6模拟北极海冰面积变化能力评估

胡舒涵 丁瑞昌 吴昊煜 赵传湖 黄菲

(中国海洋大学物理海洋教育部重点实验室(POL), 深海圈层与地球系统前沿科学中心(FDOMES), 山东 青岛 266100)

摘要 全球变暖背景下, 北极海冰呈现融化和退缩加速的趋势, 如何预测未来北极海冰面积(sea ice area, SIA)变化成为当今的研究热点。本文综合考虑SIA变化和模式物理约束条件指标, 评估了48个CMIP6模式模拟北极SIA变化的能力, 将这些模式分为优秀、良好、中等和较差4类, 并对21世纪近期(2015—2040年)、中期(2041—2070年)和远期(2071—2100年)的海冰变化进行比较分析。结果表明, (1)综合上述两种评估指标遴选出的性能优秀模式的集合均值能很好地模拟历史时期的海冰变化, CMIP6模拟结果的离散程度显著降低, 未来SIA变化预估的不确定性也大大减少。(2)性能优秀模式的集合均值结果显示, 在21世纪近期, 冬春季SIA减少缓慢, 而夏秋季SIA减少较快。21世纪中远期, 在共享社会经济路径(shared socioeconomic pathways, SSP)2-4.5情景下, 北极9月几乎无冰, 但全年海冰下降趋势有所减缓; 在SSP5-8.5情景下, 北极SIA全年减少速率大, 夏秋季将呈无冰状态。(3)在SSP2-4.5和SSP5-8.5两种情景下, 北极的第1个夏季无冰年很有可能分别出现在2037年和2033年。

关键词 CMIP6 北极海冰面积 共享社会经济路径 应对变化评估

doi: 10.13679/j.jdyj.20230054

【研究论文】

西南极多特森—盖茨海槽绕极深层水夏季气候态分布

张艺杰1,2 何海伦2,3 赵亮1 姚洁1,2 李学琪2 于璐莎2

(1天津科技大学海洋与环境学院, 天津 300457;

2卫星海洋环境监测预警全国重点实验室, 自然资源部第二海洋研究所, 浙江 杭州 310012;

3南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海), 广东 珠海 519082)

摘要 西南极绕极深层水(Circumpolar Deep Water, CDW)是源于南极绕极流的暖水团, 也被认为是多特森—盖茨海槽的热源, 但对其气候态分布特征了解甚少。本文基于观测分析数据(EN4)、Estimating the Circulation & Climate of the Ocean(ECCO)和Copernicus Global (1/12)° Oceanic and Sea Ice(GLORYS12)再分析资料, 分析了多特森—盖茨海槽CDW水团夏季(1月)的气候态分布特征。结果表明, CDW上边界深度沿西阿蒙森海海盆纬向断面呈现一定的纬向变化, CDW温度和盐度分别达到1 ℃和34.7; CDW上边界深度沿多特森—盖茨海槽断面具有一定的变化, 相应的CDW温度和盐度分别高于0 ℃和34.6; 对于跨多特森—盖茨海槽断面, CDW温度和盐度存在东西向差异, 海槽东侧CDW温度和盐度较高。

关键词 绕极深层水 多特森—盖茨海槽 气候态分布 海洋分析/再分析资料

doi: 10.13679/j.jdyj.20230041

【研究论文】

阿蒙森海冰架前缘深层水热含量季节变化的影响因素

张艺杰1,2 姚洁1,2 冷恒凌2

(1天津科技大学海洋与环境学院, 天津 300457;

2自然资源部第二海洋研究所, 卫星海洋环境动力学国家重点实验室, 浙江 杭州 310012)

摘要 研究阿蒙森海冰架前缘深层水(300 m以深)热含量的季节性变化, 对于探究该海域冰架底部融化速率的季节性变化规律, 进而理解西南极冰盖正在经历着的快速失稳现象具有重要意义。本研究使用GLORYS12V1再分析数据集, 对阿蒙森海的松岛冰架、思韦茨冰架和多特森—盖茨冰架等前缘深层水热含量的季节变化展开了分析。结果表明: (1)阿蒙森海冰架前缘深层水的热含量在春季和夏季较高, 秋季和冬季较低; (2)在多特森—盖茨冰架前缘深层水热含量的变化, 主要是由埃克曼抽吸过程引起的温跃层深度(绕极深层水厚度)变化驱动的; (3)在松岛冰架和思韦茨冰架前缘, 未发现跃层深度变化与累计埃克曼抽吸之间存在关系, 表明埃克曼抽吸可能并非主导因素, 其密度的变化有可能是由绕极深层水向极平流引起的。

关键词 深水热含量 季节变化 阿蒙森海冰架 南极

doi: 10.13679/j.jdyj.20230050

【研究论文】

南极地区气温的空间特征及与南半球环状模的关系

李沅峰1, 2 徐敏1, 2 杨清华1, 2

(1中山大学大气科学学院, 广东 珠海 519082;

2南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海), 广东 珠海 519082)

摘要 南极气温是全球气候变化的敏感变量。本文利用ERA5再分析数据研究了南极表面气温年际变化的空间分布特征, 以及不同季节表面气温与南半球环状模(Southern Annular Mode, SAM)的关系。研究结果如下: (1)通过对四季表面气温的经验正交函数分解发现, 第一、第二模态分别解释了总方差的20%~40%和10%~20%, 不同季节的空间模态分布存在差异; (2)通过对位势高度的回归分析发现, 南半球秋、冬季第一模态, 春季第二模态的空间特征与SAM的空间分布较为类似, 对应时间系数与SAM指数的相关系数也表明上述模态受SAM影响较大; (3)通过对风场的回归分析发现, 相较于东南极, 西南极所展现的冷暖平流更好地解释了表面气温分布; (4)通过相关分析与合成分析, 较好地阐述了SAM对不同区域南极四季表面气温变化的影响。

关键词 南极气温 南半球环状模 空间特征 经验正交函数 回归分析 南极地区

doi: 10.13679/j.jdyj.20230048

【研究论文】

中国第32次南极考察航线上空气溶胶中金属元素的分布特征和来源解析

胡松1,2 李院生2 马红梅2 马天鸣3

(1上海海洋大学海洋科学与生态环境学院, 上海 201306;

2自然资源部极地科学重点实验室, 中国极地研究中心(中国极地研究所), 上海 200136;

3中国科学技术大学地球和空间科学学院, 安徽 合肥 230026)

摘要 本研究利用中国第32次南极考察采集的气溶胶样品, 应用电感耦合等离子体质谱方法分析了海洋断面和中山站至昆仑站断面上空气溶胶中6种痕量金属元素(As、Se、Cd、Sb、Hg和Pb)的浓度, 并采用主成分分析法探究了其来源。研究结果表明, 海洋断面上空气溶胶中金属元素的平均浓度由大到小依次为Se、As、Sb、Cd、Pb、Hg, 浓度均值分别为(3.24±3.2) ng·m–3、(1.61±2.44) ng·m–3、(1.37±2.4) ng·m–3、(0.51±0.94) ng·m–3、(0.16±0.53) ng·m–3、(0.1±0.14) ng·m–3; 中山站至昆仑站断面上空气溶胶中金属元素的平均浓度由大到小依次为As、Sb、Se、Hg、Pb、Cd, 浓度均值分别为(0.49±0.06) ng·m–3、(0.22±0.16) ng·m–3、(0.14±0.09) ng·m–3、(0.11±0.13) ng·m–3、(0.01±0.03) ng·m–3、(0.01±0.03) ng·m–3。海洋上空气溶胶中所观测金属元素浓度的整体分布由大到小依次为东海、西太平洋、南太平洋、南大洋。来源解析结果显示, 海洋断面气溶胶中的金属元素可能主要来自工业生产、矿石开采和船舶运输, 而南极内陆考察断面气溶胶中的金属元素主要来源于大气的远距离传输过程。

关键词 金属元素 气溶胶 分布特征 来源解析 南极

doi: 10.13679/j.jdyj.20230037

【研究论文】

南极阿蒙森海一次海雾过程分析

江可悦1 韩博2 孙启振3 梁文骏2 杨清华2

(1国防科技大学气象海洋学院, 湖南长沙 410073;

2中山大学大气科学学院/南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海), 广东 珠海 519082;

3国家海洋环境预报中心, 北京 100081)

摘要 海雾会降低能见度从而严重威胁海上活动, 而南极地区的海雾观测研究相对较少。我国“雪龙”号极地科考船于2019年1月在南极阿蒙森海航行期间经历了一次较强海雾事件, 本文利用期间航测数据和ERA5再分析数据, 开展了本次海雾过程分析。本次海雾事件发生于2019年1月17—19日, 持续时间约48 h, 其中, 能见度小于500 m的时段约占整个有雾时段的40%, 是一次持续时间较长、强度较高的南大洋海雾个例。分析表明, 本次事件的雾区受南大洋低压系统影响, 由于中高层处于弱的辐合抬升, 此时低空向极风带来的低纬热量与水汽在对流层底层维持了一个饱和且层结稳定的结构; 与此同时, 雾区海表较弱的风场抑制了湍流的垂直输送并维持了近海表大气热力结构和雾滴密度, 这二者共同作用造成了该次持续较久的海雾。

关键词 海雾 走航观测 平流作用 南极地区

doi: 10.13679/j.jdyj.20230055

【研究论文】

基于CMIP6模式的北冰洋波弗特流涡历史和未来不同温室气体排放情景下变化的模拟分析

杨瀚韬 白学志

(河海大学海洋学院, 江苏 南京 210024)

摘要 基于43套CMIP6模式资料和Ocean Reanalysis System 5(ORAS5)同化数据, 本文探讨了北冰洋加拿大海盆波弗特流涡在历史时期(1979—2014年)和未来SSP1-2.6和SSP5-8.5两种温室气体排放情景下的变化特征。研究结果表明, 历史时期CMIP6的多个模式及多模式平均都低估了流涡的强度, 且对流涡强度变化趋势的模拟存在较大差异; 其中35套CMIP6模式资料中有45%的模式资料能够较好地再现ORAS5同化数据所显示的上升趋势。在未来SSP1-2.6和SSP5-8.5两种排放情景下, 波弗特流涡强度都将呈上升趋势, 但在21世纪后期, 后者的强度会低于前者且这种差异将随时间增大; 海冰密集度和海平面气压呈显著正相关、均持续下降, 但后者的下降趋势较前者更明显。对流涡增强的成因分析表明, SSP1-2.6排放情景下, 流涡的增强主要与海冰密集度的下降有关, 而SSP5-8.5排放情景下, 流涡的弱增强则主要与海冰显著减少导致的波弗特高压减弱有关。

关键词 CMIP6模式 SSP1-2.6 SSP5-8.5 波弗特流涡 变化趋势

doi: 10.13679/j.jdyj.20230056

【研究论文】

近年来南极磷虾捕捞活动的时空变化特征分析

凌家俊1,2 艾松涛1,2,3 丁曦1,2 张汝诚1,2,3 曾韬4

(1武汉大学中国南极测绘研究中心, 湖北 武汉 430079;

2武汉大学极地环境监测与公共治理教育部重点实验室, 湖北 武汉 430079;

3湖北珞珈实验室, 湖北 武汉 430079;

4国家卫星海洋应用中心, 北京 100081)

摘要 南极磷虾资源量巨大且营养价值丰富, 已越来越受到世界各国的重视。本文基于国产海洋卫星获取的船舶自动识别系统(Automatic Identification System, AIS)数据, 采用地理信息系统(Geographic Information System, GIS)工具软件综合分析了2019—2021年南极磷虾渔船捕捞活动的时空分布变化特征, 同时探索了国产海洋卫星AIS数据用于南极渔业监测的方法。研究结果表明: (1)南极磷虾的捕捞区域主要集中在48.1、48.2和48.3三个分区内, 呈现“西南—东北”方向分布的空间特征; (2)南极磷虾捕捞的热门时间段为每年的3—6月, 48.1、48.2和48.3分区均为传统磷虾作业渔场, 其中48.2分区内磷虾渔场呈现扩张的趋势, 而48.3分区内捕捞热点区域分布较少且随年份出现震荡变化; (3)本研究同时表明了国产海洋卫星AIS数据可以有效地应用于南极磷虾捕捞活动的时空变化研究, 可为南极海洋生物资源监测、保护和可持续利用提供重要的数据支持。

关键词 南极磷虾 AIS数据 GIS 磷虾捕捞 时空变化

doi: 10.13679/j.jdyj.20230032

【研究论文】

极地船舶冰区航行阻力性能研究

闫宏生 王雨晗 陈梓昊

(天津大学建筑工程学院, 天津 300072)

摘要 本文针对极地船舶在浮冰区中航行的阻力性能关键问题, 采用CFD-DEM相结合的方法, 建立了模拟浮冰区的数值冰水池和浮冰的离散元模型。通过模型对船舶在浮冰区的航行过程进行数值模拟, 探讨了航行过程中出现的典型船-冰作用模式, 同时也兼顾航速、浮冰分布密集度和浮冰平均直径3个因素, 深入分析了船舶在不同工况下航行的阻力特性与姿态。结果表明, 船舶在浮冰区航行时, 冰阻力随航速和浮冰分布密集度的增加而增加, 随浮冰平均直径的增加呈现先增加后减小的趋势, 同时船-水-冰相互耦合作用也会导致阻力增加。

关键词 极区船舶 冰区航行 离散元方法 阻力性能

doi: 10.13679/j.jdyj.20230052

【研究进展】

极区气溶胶光学厚度研究现状与展望

陈李静1, 2 张雷2 佘勇1 姚振东1 曾昭亮2 田彪2 郑宇2 丁明虎2

(1成都信息工程大学电子工程学院(大气探测学院), 四川 成都 610225;

2中国气象科学研究院, 灾害天气实验室, 北京 100081)

摘要 近年来, 日益突出的极区大气污染以及气候变化问题使得气溶胶深入研究成为重要课题。气溶胶光学厚度(Aerosol Optical Depth, AOD)作为表征气溶胶光学特性的重要参数之一, 其与大气颗粒物和气象要素的相关性可用以指示气溶胶对大气污染和气候的影响。从全球角度看, 目前对气溶胶的研究在中纬度地区开展较多, 而由于受观测连续性和遥感能力, 特别是卫星遥感反演精度的限制, 对南北极地区的气溶胶研究开展较少。本文主要分析极区AOD研究的历史、现状和瓶颈, 概述极区AOD总体研究的进展, 探索地基观测和卫星遥感等制约其深入研究的能力及原因。

关键词 极区 气溶胶光学厚度 地基观测 卫星遥感

doi: 10.13679/j.jdyj.20230030

【研究进展】

北极大气边界层特征研究综述

王芬 常亮 高郭平

(上海海洋大学海洋科学与生态环境学院, 上海 201306)

摘要 北极是地球气候系统中的重要冷源之一, 其对气候变化的区域响应和全球反馈作用成为了国际研究热点。因而北极大气边界层研究不仅是极地区域气候研究的重要组成, 而且在地表(冰、海)与大气的相互作用中扮演着重要角色。本文分析了北极大气边界层特征的国内外研究进展, 梳理了关于北极大气边界层高度、逆温、逆湿和低空急流4个主要特征的研究内容, 探究了海冰、云和下垫面这3个影响北极边界层特征变化的重要因素, 讨论了大气边界层结构与大气环境的相互作用与综合影响, 同时也提出目前极地大气边界层研究中亟待解决的问题和未来应予以关注的重点研究方向。

关键词 大气边界层特征 海冰 下垫面 综述 北极地区

doi: 10.13679/j.jdyj.20230040

【研究进展】

南极航空网络现状及展望

肖紫寒1,2 艾松涛1,2,3 张汝诚1,2,3

(1武汉大学中国南极测绘研究中心, 湖北 武汉 430079;

2武汉大学极地环境监测与公共治理教育部重点实验室, 湖北 武汉 430079;

3湖北珞珈实验室, 湖北 武汉 430079)

摘要 自从20世纪人类开展南极航空活动以来, 航空一直是快速高效进出南极的交通手段。目前, 南极地区的航空网络信息与其他大陆的洲际航线相比还不够完备, 未能形成较为完整的南极航空网络。当前往返南极主要有4条洲际航线: 智利/阿根廷—南极半岛, 新西兰基督城—麦克默多站/马里奥·祖切利站, 澳大利亚霍巴特—凯西站以及南非开普敦—毛德皇后地。本文利用2018年12月—2022年12月的南极飞行器轨迹数据, 研发了自动提取航线算法, 分析了不同航段的起降点、相关航段频次和相关国家南极活动的空间区域概貌, 评估了各国南极航空活动的发展态势。这些成果可为我国制定南极的飞行活动方案和安全措施提供参考。

关键词 南极 飞行器 南极机场 航空网络 极地考察

doi: 10.13679/j.jdyj.20230027

【研究进展】

北极航道研究进展回顾与展望

李蕴琳1 赵鹏军1,2 张梦竹1 何张源1

(1北京大学深圳研究生院城市规划与设计学院, 广东深圳 518055;

2北京大学城市与环境学院, 北京 100871)

摘要 北极地区快速变暖驱动北冰洋海冰融化, 开阔水域迅速扩大, 北极航道的适航性日益增强, 引起了全球的广泛关注。然而, 当前对北极航道研究的系统综述缺乏全面性, 为弥补这一不足, 本文系统地收集并梳理了Scopus数据库和维普资讯数据库中以北极航道为主题的相关文献, 基于期刊摘要、关键字等7个字段, 进行文献计量分析, 同时利用VOSviewer软件通过关键字进行共现聚类与网络结构分析。分析结果发现, 当前北极航道研究主要聚焦于航道的开通可行性测度、航道的地缘政治影响、航道对国际贸易与航运网络的影响以及航道开通的生态环境影响等方面, 归纳总结发现如下4点不足: (1)对航道开通精准预测模型方法研究不足; (2)缺乏地缘政治风险和冲突事件对航道开通影响的系统量化研究; (3)对北极航道的航运基础设施建设关注不足; (4)在航道开通对生态环境的影响方面研究不足, 当前研究仍主要关注碳排放的预测与计算, 缺乏污染排放对生物生境的影响研究。本文的分析结果和结论对于进一步完善北极航道研究具有较好的参考价值; 同时, 对于制定我国北极航道和冰上丝绸之路战略也可提供一定的决策依据。

关键词 北极航道 海上丝绸之路 通航可行性 地缘政治 全球海运网络

doi: 10.13679/j.jdyj.20230051

【研究进展】

南极冰下基岩钻探现状及展望

朱顺杰1 张凯1 杨甘生1 李亚洲1 王晋1 王如生2 王海柱3 刘敬平4

(1中国地质大学(北京)工程技术学院, 北京 100083;

2吉林大学极地科学与工程研究院, 吉林 长春 130021;

3中国石油大学(北京)油气资源与探测国家重点实验室, 北京 102200;

4中国石油大学(华东)石油工程学院, 山东 青岛 266580)

摘要 南极冰下基岩钻探工程技术是研究极地地质科学的重要方向之一。通过解决南极冰下基岩岩心获取工程的技术问题, 可为深入探究南极冰下地质体的物质成分、岩石组成及性质等基础地质学问题提供样本。由于南极大陆被平均几千米厚的冰盖覆盖, 因此, 对冰下地质体的物质成分和岩石组成等了解十分困难, 详细资料更加缺乏。为此, 本文介绍了南极冰下基岩钻探概况, 分别从南极冰下基岩钻探装备及相关工艺方法进行综述分析, 从中探寻能够实现在南极内陆快速钻穿冰层, 获取更长的冰下基岩岩心的南极冰下基岩钻探装备。结果表明: (1)空气/钻井液反循环技术、连续管技术和热水钻技术是冰层快速钻进的重要发展方向之一; (2)提钻取心技术、绳索取心技术和钻井液反循环连续取心技术将是未来南极冰下基岩取心钻探的重要方向之一。本文还基于电缆悬吊式电动机械钻及岩心回转钻机, 提出了多工艺融合的冰下基岩快速钻探技术, 并对未来南极冰下基岩多工艺钻探装备及配套工艺技术具体研究方向进行探讨, 指出南极冰下多工艺钻探技术在未来冰下基岩钻探有着极大的发展潜力, 是未来获取更长冰下基岩岩心的必经之途。

关键词 极地冰下基岩钻探 钻探装备与工艺 冰层钻进 基岩取心 南极 现状与展望

doi: 10.13679/j.jdyj.20240002

【研究快报】

极地信息化顶层设计

程文芳 汪大立 单学武 陈革新 肖衎 黄家骏

(中国极地研究中心(中国极地研究所), 上海 200136)

摘要 为落实“整体提升极地信息平台智能化水平、系统研究、整体设计”的宏观布局, 本文设计了极地信息化顶层方案, 提出了以政策、制度、标准为基础, 以安全运维为保障, 基于“一张网、一个库、一平台、一张图”的技术架构支撑“考察保障、观监测调查评价、科学研究、风险预警”四大应用体系。

关键词 南极 北极 数字化 信息化 顶层设计

doi: 10.13679/j.jdyj.20240034

【极地动态】

中国第41次南极考察南极罗斯海联合航次简报

何剑锋

(中国极地研究中心(中国极地研究所), 上海 200136)

中国第41次南极考察于2025年3月21日—4月26日顺利实施了南极罗斯海联合航次(以下简称: 联合航次)考察。这是国际上首次在南极秋季开展以海洋生态系统和碳埋藏为主要研究对象的联合航次, 共由来自中国、美国、英国、挪威、韩国、泰国、马来西亚、澳大利亚和新西兰共9国22家单位的44名科学家、47名技术及后勤保障人员(含船员)组成。科学家中含国内科学家32人、国外科学家12人。联合航次首席科学家为中国极地研究中心(中国极地研究所)何剑锋研究员、科学顾问为上海交通大学周朦教授。

来源:中国极地研究中心(中国极地研究所)

沪公网安备3101150201798号

沪公网安备3101150201798号