极地中心极地多圈层研究团队在南极中山站至Dome A断面汞生物地区化学循环方面取得最新进展

发布日期:2025-04-10 10:15:30

极地中心极地多圈层研究团队在南极中山站至Dome A断面汞生物地区化学循环方面取得最新进展

汞是目前全球性关注的污染物,由于其特殊的理化性质,可以全球尺度进行传输。南极由于远离人类活动的大陆,且被广袤的南大洋和西风带所环绕,因此南极一直是全球汞环境研究的本底区域。然而,近些年的监测研究表明,南极地区雪冰中汞的含量也在呈现逐渐上升的趋势。南极地区汞的输入主要靠大气传输和在内陆地区的沉降。然而目前关于汞向南极进行传输的机制和途径仍存在研究空白。

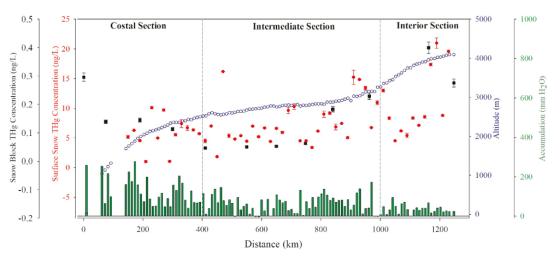

近日,中国极地研究中心(中国极地研究所)(简称“极地中心”)极地冰雪与气候变化研究所研究人员联合天津大学地球系统科学学院、中国科学院西北生态环境资源研究院等单位,在地球科学著名期刊Geophysical Research Letters (简称GRL)上发表了一项关于南极冰盖断面雪冰中汞的传输及沉积后过程影响机制的研究论文。该研究首次通过对中山站至Dome A断面中积雪中汞的含量及汞同位素的空间特征及相关变化进行分析,对影响汞的来源区域及传输机制以及沉积后过程影响的机理进行了探究。结果表明:表层积雪与雪坑样品中总汞含量在近岸带(0-400km)和内陆地区(1000-1250km)均为高值,而过渡区域(400-1000km)则呈现较低的浓度。通过与物质源区海洋气溶胶中汞同位素比率(Δ²⁰⁰Hg和δ²⁰²Hg)的对比显示:近岸带汞的贡献主要来自邻近海域,过渡区域汞源主要源于63°S–55°S海域,而内陆区域的汞则主要来自50°S–45°S海域。风吹雪和沉积后过程对总汞浓度及同位素分馏具有显著影响,这种效应在地形坡度变化显著区域(400km和1000km)尤为突出。此外,结合前人研究结果,该研究发现平流层物质传输或直接沉降对Dome A附近总汞的贡献较少,其可能的传输途径主要是通过低层大气对流过程实现。该研究对进一步厘清不同海区对东南极雪冰中污染物质的贡献及其传输机制提供了新的思路,同时也为未来在东南极不同区域进行污染物生物地球化学循环研究以及进行冰芯的钻取和分析提供了参考。

图1.中山站至昆仑站断面表层雪(红点)及雪块(黑点)中总汞含量的空间分布趋势及积累率和海拔变化图。

图1.中山站至昆仑站断面雪块中总汞含量,质量分馏信号(δ202Hg)及非质量分馏信号(Δ199Hg,Δ200Hg和Δ201Hg)的空间分布趋势图。

论文第一作者为极地中心极地冰雪与气候变化研究所李传金研究员,天津大学陈玖斌教授、孙若愚教授、郑旺教授、华东师范大学史贵涛教授、中国气象科学研究院丁明虎研究员,法国格勒大学Hélène Angot博士等人共同参与了该项研究。

本研究得到了国家自然科学基金(编号:42176240, 41671063, 42071086 和 42101142))、国家重点研发课题(编号:2023YFC2812601)共同资助。

论文如下:

Li, C., Chen, J., Shi, G., Sun, R., Zheng, W., Angot, H., et al. (2025). Mercury sources between Zhongshan Station and Dome A, eastern Antarctica identified using mercury stable isotopes. Geophysical Research Letters, 52, e2024GL112649. https://doi.org/10.1029/ 2024GL112649

来源:中国极地研究中心(中国极地研究所)

沪公网安备3101150201798号

沪公网安备3101150201798号