南极冰穹A首次实现白昼近红外天文观测——揭开地球最佳光学/红外台站全天候观测新篇章

发布日期:2025-04-07 09:40:16

南极冰穹A首次实现白昼近红外天文观测——揭开地球最佳光学/红外台站全天候观测新篇章

近日,由极地中心联合中国科学院南京天文光学技术研究所主导的观测实验,首次实现了南极冰穹A白昼近红外波段恒星观测并测量了台站近红外天光背景,为昆仑站全时段天文观测开辟了全新可能。

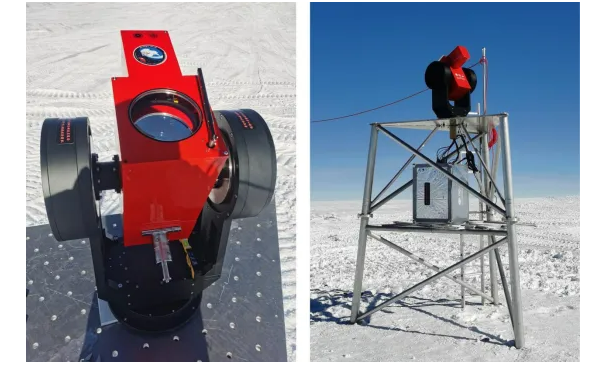

作为南极冰盖最高点,位于南极昆仑站的冰穹A(Dome A)因其绝佳的大气视宁度、极低的红外天光背景和极高晴夜比例,被国际天文界公认为地球表面最理想的光学-近红外天文观测站址之一。此前对冰穹A的台址参数监测主要集中于极夜时段,其极昼观测潜力长期未被量化。研究团队在中国第40次南极科学内陆考察期间,将一台由中国科学院南京天文光学技术研究所自主研制的近红外望远镜成功部署于昆仑站。该望远镜口径150毫米,视场0.87°×0.69°,采用模块化设计集成了密封耐低温光学镜筒、全密封直接驱动电机等关键技术,显著提升了设备在昆仑站极端环境下的稳定性。其光学设计方案通过在入瞳处安装密封除霜封窗和全口径近红外滤光片,确保了全视场像质优异与高信噪比。

图 1 望远镜在南极昆仑站安装运行情况。左图:望远镜在观测平台运行状态。右图:望远镜系统被架设在昆仑站天文观测场地高三米的支撑平台上。

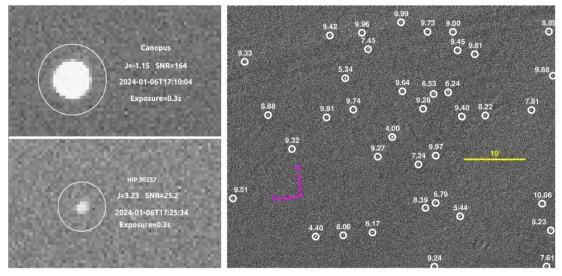

2024年1月至2月,研究团队通过在站人员操作与国内远程观测结合的模式,成功开展近红外J波段(中心波长1.25微米)白昼恒星观测实验。通过对明亮恒星的较差测量得到白昼天光背景亮度,实测数据显示正午时分(太阳高度角约27°)天顶方向天空亮度仅约5.2星等/平方角秒,至午夜前后(太阳高度角约10°)进一步降至5.8星等/平方角秒,与中低纬度最佳天文台站相当。利用昆仑站极低的白昼天光背景,团队在累计175秒有效曝光下显著探测到J波段10.06星等的暗弱恒星,其亮度仅有肉眼夜间可见最暗恒星的1/100。

图 2 左图:两颗亮恒星的短曝光图像。上图为全天第二明亮的老人星,下图为一颗3.23等的长周期变星。右图:通过将500张短曝光照片叠加在一起,获得了视场大小为0.87°×0.62°有效曝光时间175秒的图像。已识别的恒星及其J波段星等均已标注在图上。其中最暗弱的恒星为10.06等,其亮度仅有肉眼夜间可见最暗恒星的1/100。

此次实验首次量化了冰穹A白昼近红外观测条件。研究团队指出,基于昆仑站地表最佳大气视宁度(~0.3角秒),在同样天光背景亮度条件下未来部署的1米级望远镜由于分辨率提高可将探测极限再加深2个星等以上。凭借南极独特的高纬度地理位置,昆仑站可全年无间断覆盖南天极附近约1/4天区,为实时发现并持续监测J波段亮于12星等的新星、超新星、伽马射线暴等暂现源,以及高精度追踪近地轨道空间碎片提供关键支持。

在当前的2025年观测季,昆仑站近红外望远镜正持续稳定高精度运行,与可见光波段的南极巡天望远镜配合观测,可以为突发天文事件提供独特的观测数据。研究团队计划进一步推动相关研究,部署更大口径望远镜阵列,并将台址参数测量拓展至更具优势的近红外K和H波段,全面提升南天瞬变天体发现和后随监测能力。

该研究由极地中心与中国科学院南京天文光学技术研究所联合实施,合作单位包括新南威尔士大学、南昌大学、中国科学院上海天文台、中国科学院安徽光学精密机械研究所等。望远镜昆仑站部署和现场实验过程得到中国第40次南极科学考察队员的大力协助。

相关论文:

望远镜研制和南极现场初步运行成果以“System design for the large field of view Near-infrared Telescope at Dome A in Antarctica”为题发表在Publications of the Astronomical Society of the Pacific。DOI: https://doi.org/10.1088/1538-3873/ad8d7b

白昼红外观测实验成果以“First Daytime Near-infrared Photometric Observations at Antarctic Dome A” 为题发表在The Astronomical Journal。https://doi.org/10.3847/1538-3881/adbd0e

来源:中国极地研究中心(中国极地研究所)

沪公网安备3101150201798号

沪公网安备3101150201798号