极地中心极地多圈层研究团队在南极伊丽莎白公主地冰下地质与基底粗糙度研究方面取得最新进展

发布日期:2025-04-11 10:22:00

极地中心极地多圈层研究团队在南极伊丽莎白公主地冰下地质与基底粗糙度研究方面取得最新进展

南极冰盖储存了全球约70%的淡水,其稳定性直接影响全球气候与海平面变化。然而,冰盖底部条件的复杂性长期制约着冰流动力学模型的模拟精度。冰下地貌通过影响冰底地质边界条件的关键过程(如水热反馈、基底滑动等)对南极冰盖的物质动态损失起着控制作用。量化冰下地貌形态特征的一个重要几何指标是基底粗糙度,其刻画了基岩与基底沉积物表面或结构面的不平整程度(即其起伏变化特征)。基底粗糙度及其影响因素(如冰流速、地热通量等)相联系,可用于理解冰下基底条件并推断冰盖的冰动力学状态。

东南极伊丽莎白公主地面积约90万平方公里,占整个东南极冰盖的1/5,是南极研究科学委员会(SCAR)“南极的不稳定性和临界点(INSTANT)”等多个南极国际合作研究计划中的关键研究区域。自2015年以来,中国南极考察队利用雪鹰601固定翼飞机平台对南极冰盖展开了持续多年的航空地球物理调查,为研究包括伊丽莎白公主地等在内的多个东南极关键区域的冰盖环境提供了丰富的基础数据。在此基础上构建的伊丽莎白公主地三维精细冰下地形数字模型表明该区域拥有广泛的复杂冰下地貌环境,包括广阔的冰下盆地和冰下湖系统。然而,目前对伊丽莎白公主地的冰下地质结构研究仍较为薄弱,缺乏对冰下地貌形态的大范围解析,制约了我们对其冰盖底部地貌演化机制的理解。

最近,中国极地研究中心(中国极地研究所)(简称“极地中心”)冰雪所“极地冰盖多圈层相互作用与气候变化”研究团队联合西安建筑科技大学交叉创新研究院、吉林大学地球探测科学与技术学院等单位,在地球科学和遥感领域期刊IEEE Transaction on Geoscience and Remote Sensing(以下简称IEEE TGRS)上发表了一项关于南极冰盖伊丽莎白公主地冰下地貌形态特征量化的研究论文。该研究首次通过机载冰雷达数据揭示了伊丽莎白公主地区域基底粗糙度的空间分布特征,阐明了其与冰流速度及方向的复杂关联关系,并对其冰下环境的区域特征进行了推断解析。研究为剖析伊丽莎白公主地冰下条件和底部环境提供了关键依据,将有助于提升并优化南极冰盖数值模式的冰底参数化方案和底部边界条件。

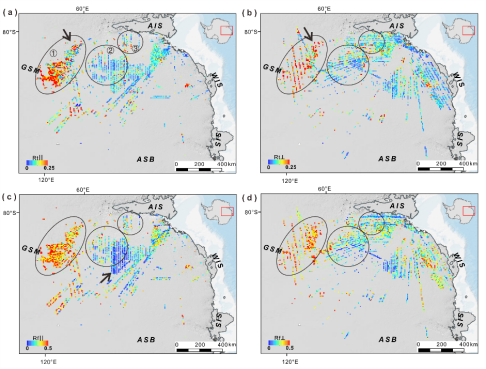

图 1. 按表面冰流方向过滤的双参数基底粗糙度空间分布。(a)平行于冰流方向的总粗糙度参数Rt|| 和 (c)频率粗糙度参数Rf||。(b)垂直于冰流方向的总粗糙度参数Rt⊥ 和 (d)频率粗糙度参数Rf⊥。黑色圆圈圈出的是平行和垂直于冰流的粗糙度交汇较为集中的三个区域。

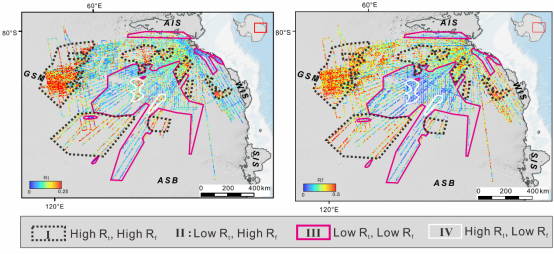

该研究利用中国南极考察队2015-2020年采集的机载探冰雷达数据、英国南极局已汇编的2007-2008年AGAP North冰下地形数据,通过计算频率域双参数粗糙度(总粗糙度Rt用于描述冰下地形在垂向上的起伏并提供主要的垂直振幅信息;频率粗糙度Rf用于量化冰下地形起伏在水平方向上的频率,实质反映地形起伏在水平方向上变化的特定优势波长)量化了伊丽莎白公主地区域底部地形起伏的垂直和水平频谱变化特征,并结合美国国家冰雪数据中心(NSIDC)的卫星冰流速度数据(MEaSUREs Phase-Based Antarctica Ice Velocity Map, Version1,分辨率为450米)分析了粗糙度与冰流的关联性。研究发现:(1)伊丽莎白公主地基底地形复杂性远超预期,粗糙度与冰流速呈负相关性,极记录冰川(Polar Record Glacier)区域是个独特的例外。内陆慢速流动区基底兼具较大范围的粗糙和平坦特征,揭示出冰下地貌环境的多样性。(2)沿冰雷达航空测线方向的基底粗糙度特征存在较大的空间变异性;快速冰流区的极记录冰川的粗糙冰床特征与垂直于冰流的方向显著相关;中部低洼盆地沿冰流方向的冰床以短波长粗糙度特征占主导,可能形成于冰川作用前。(3)基底粗糙度呈现出四种不同的特征组合模式,将有助于对不同冰下地貌环境进行分类和识别。该研究绘制了首幅东南极伊丽莎白公主地基底粗糙度空间分布图,通过对其粗糙度特征的解析,初步揭示了冰流与地质环境的复杂耦合关系。研究成果将为进一步深入理解伊丽莎白公主地冰下条件和基底环境提供基础数据,并为动态模拟南极冰盖及其海平面上升预测提供重要支撑。

图2. 伊丽莎白公主地频率域双参数基底粗糙度特征的四种组合类型区域划分

上述IEEE TGRS 论文第一作者为极地中心合作培养博士生罗坤(目前是西安建筑科技大学交叉创新研究院助理教授),通讯作者为极地中心、上海交通大学海洋学院(双聘)唐学远研究员。另外,吉林大学刘四新教授、加州大学斯克利普斯海洋研究所地球物理学家Jamin S. Greenbaum和极地中心的李霖副研究员、郭井学正高级工程师以及孙波研究员共同参与了该项研究。

研究得到了国家自然科学基金(编号:42301162,42276257)、国家重点研发课题(编号:2021YFC2801404)和上海市极地前沿科学研究极地开放课题基金(编号:SOO2024-09)共同资助。

论文如下:

Kun Luo, Xueyuan Tang*, Sixin Liu, Jamin S. Greenbaum, Lin Li, Jingxue Guo, and Bo Sun. Basal Roughness of the Princess Elizabeth Land, East Antarctica: Relationship With Subglacial Geomorphological Features and Ice Flow, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2025, 63, 1-14, No. 4300614, doi: 10.1109/TGRS.2025.3542828.

来源:中国极地研究中心(中国极地研究所)

沪公网安备3101150201798号

沪公网安备3101150201798号